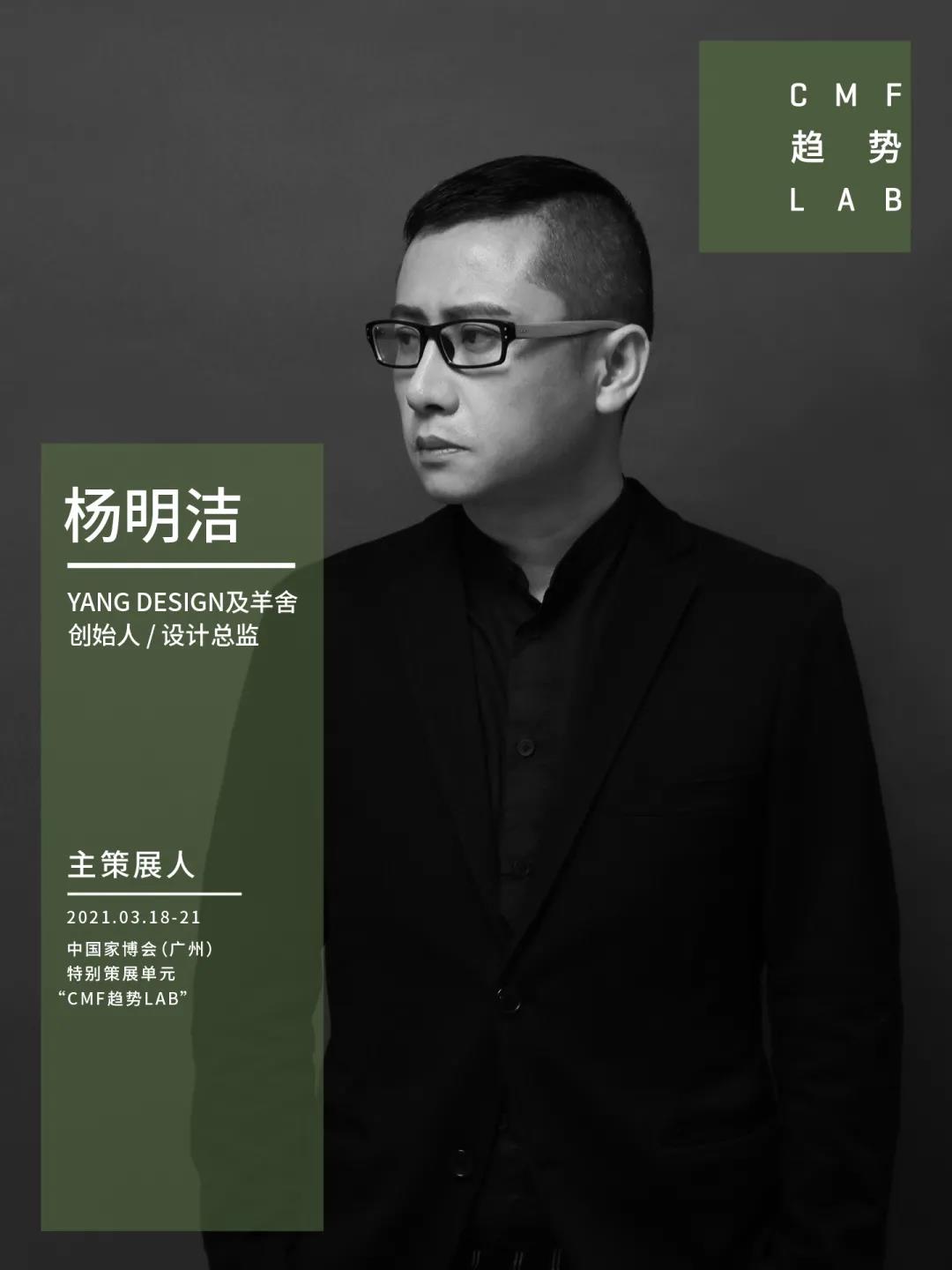

在我们采访期间,一向严肃、冷静、追求完美对外输出标准的策展人杨明洁,极少出现情绪波动。唯一一次释放情绪的瞬间,便是评价自己和其他三位策展人时,他说:“张雷、许刚,我们是一帮‘疯子’,你们懂吗?”或许,如此具备行业价值,又很可能会「吃力不讨好」的CMF,也就非得交给同样喜欢做「吃力不讨好」工作的「疯子」来策划不可。

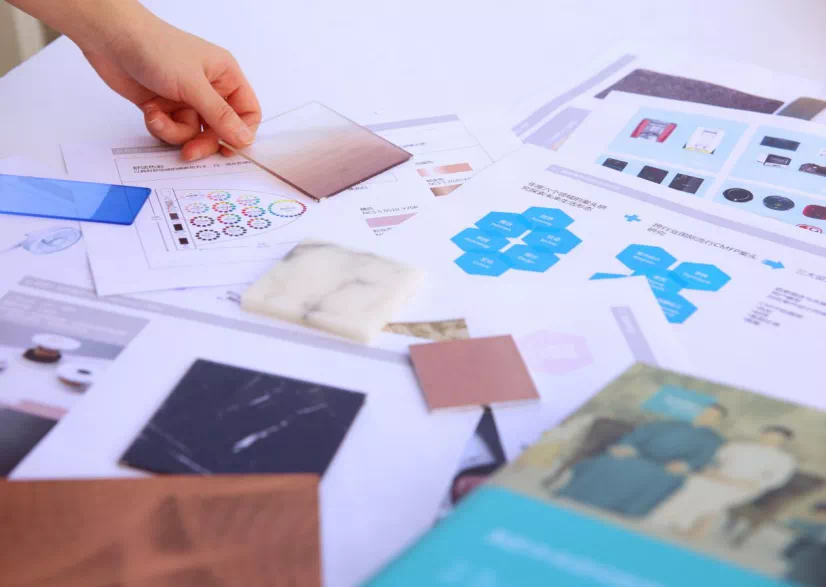

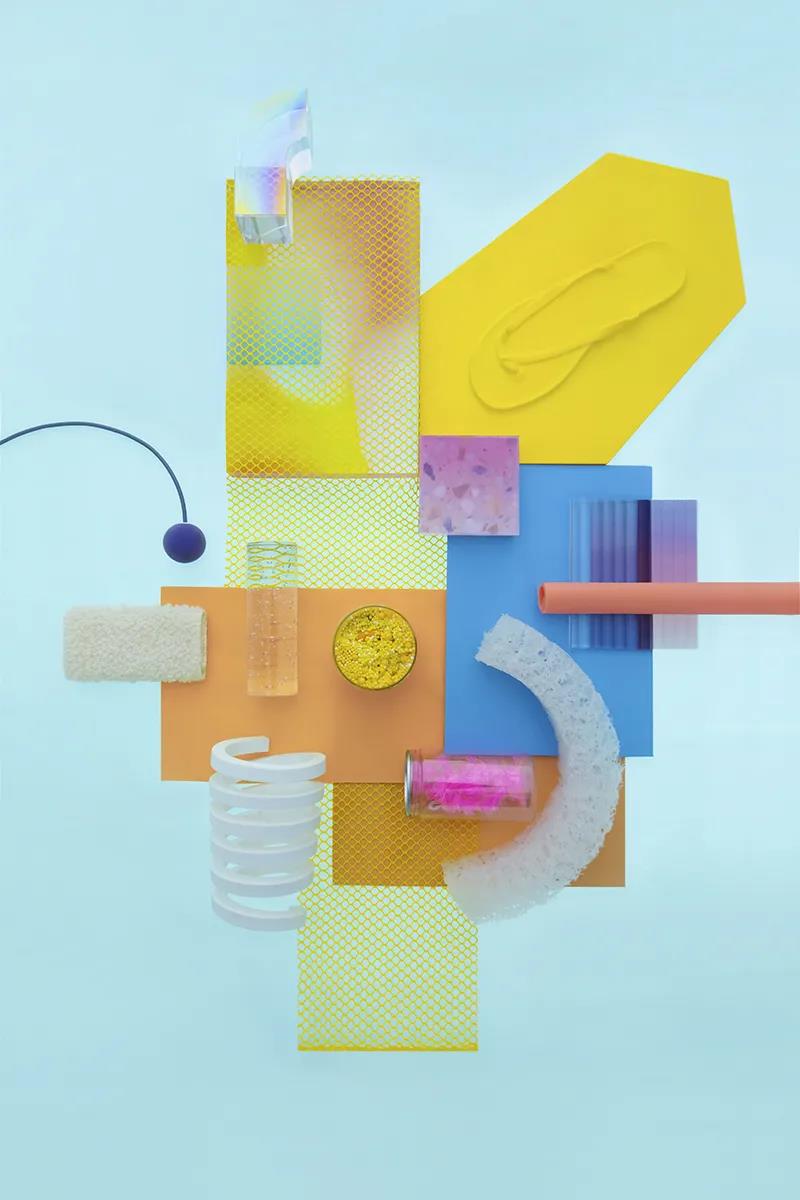

早在2005年,杨明洁和黄晓靖就将CMF研究引进自己的工作室,每年YANG DESIGN都会进行六个领域社会学的研究及数据收集,花大量的时间、精力与各个材料商深度合作,并深入工厂进行研究。

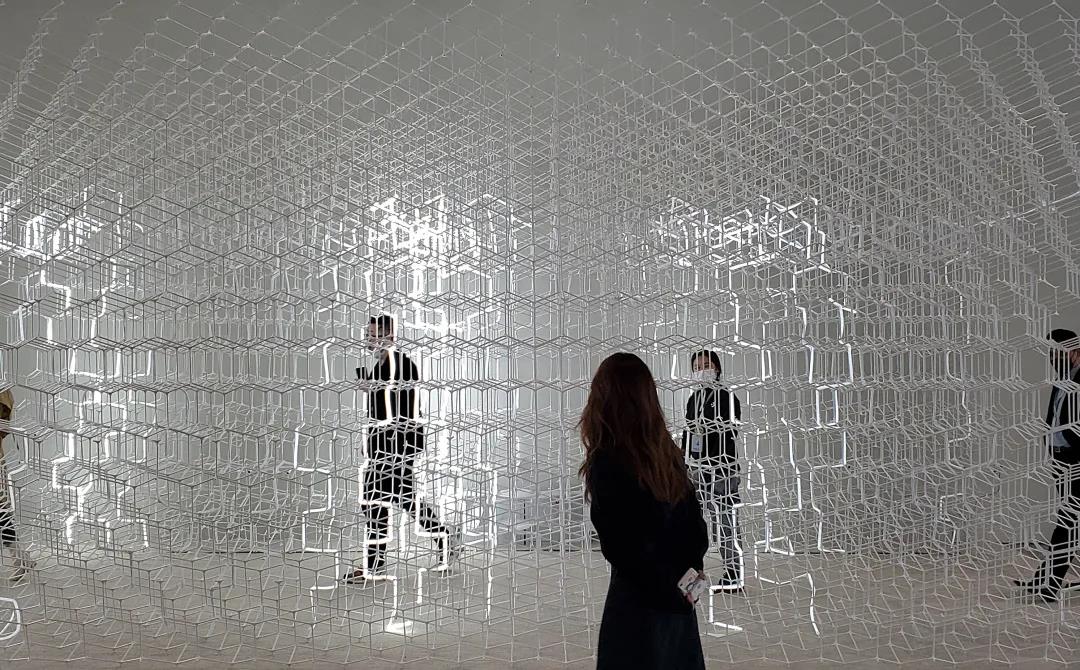

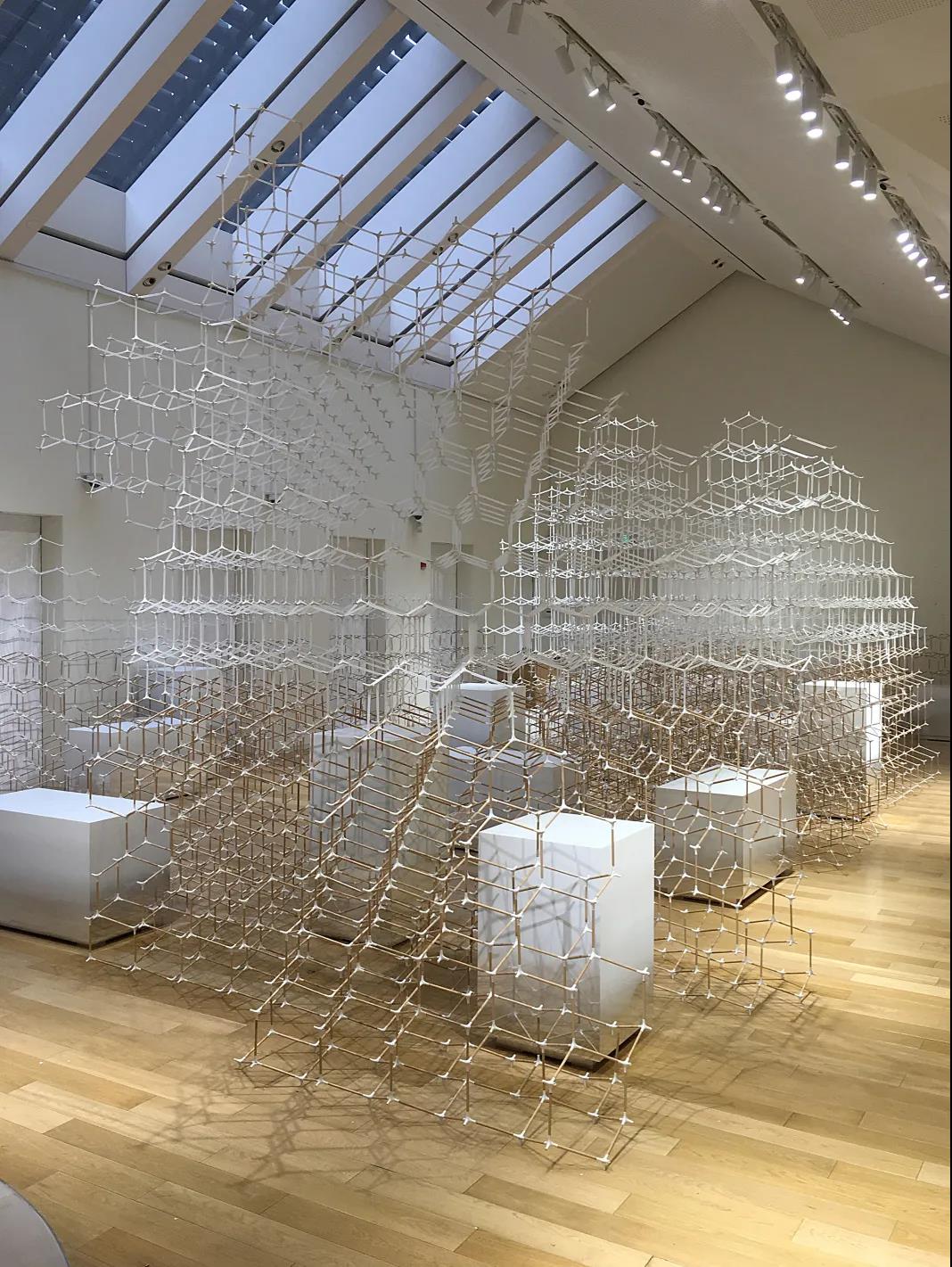

最终通过和不同的专业人士、文化学者进行交流,在储备信息的基础上归纳出主流设计趋势,转化为具体的CMF设计指南。他们的设计,总是基于这样的研究而徐徐展开。YANG DESIGN受邀蓬皮杜艺术中心在西岸美术馆的大展《设计与奇思》所做的作品「光之森林」与折纸沙发「云」,探讨人与自然的关系,以及材质的创新应用

而多年来,杨明洁也始终坚信参照某个产品、借鉴某种风格的设计方式,看似快速的完成了商业目的,但这种本末倒置的设计和套路几乎没有任何意义。设计更应该从材料和工艺等更本源的东西上去思考。持续凝视它并向下深挖,才可能做出真正意义上的「创新」。

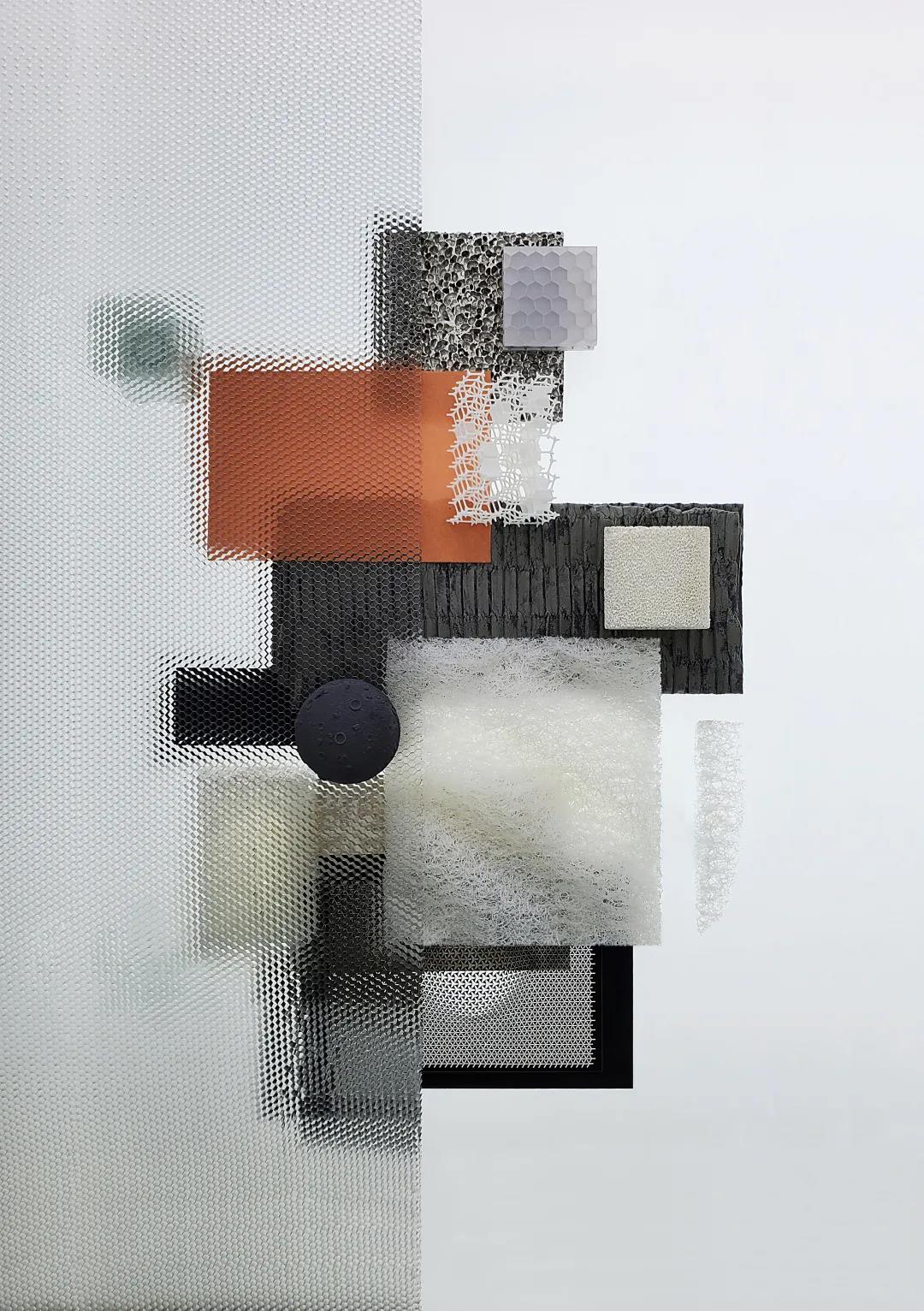

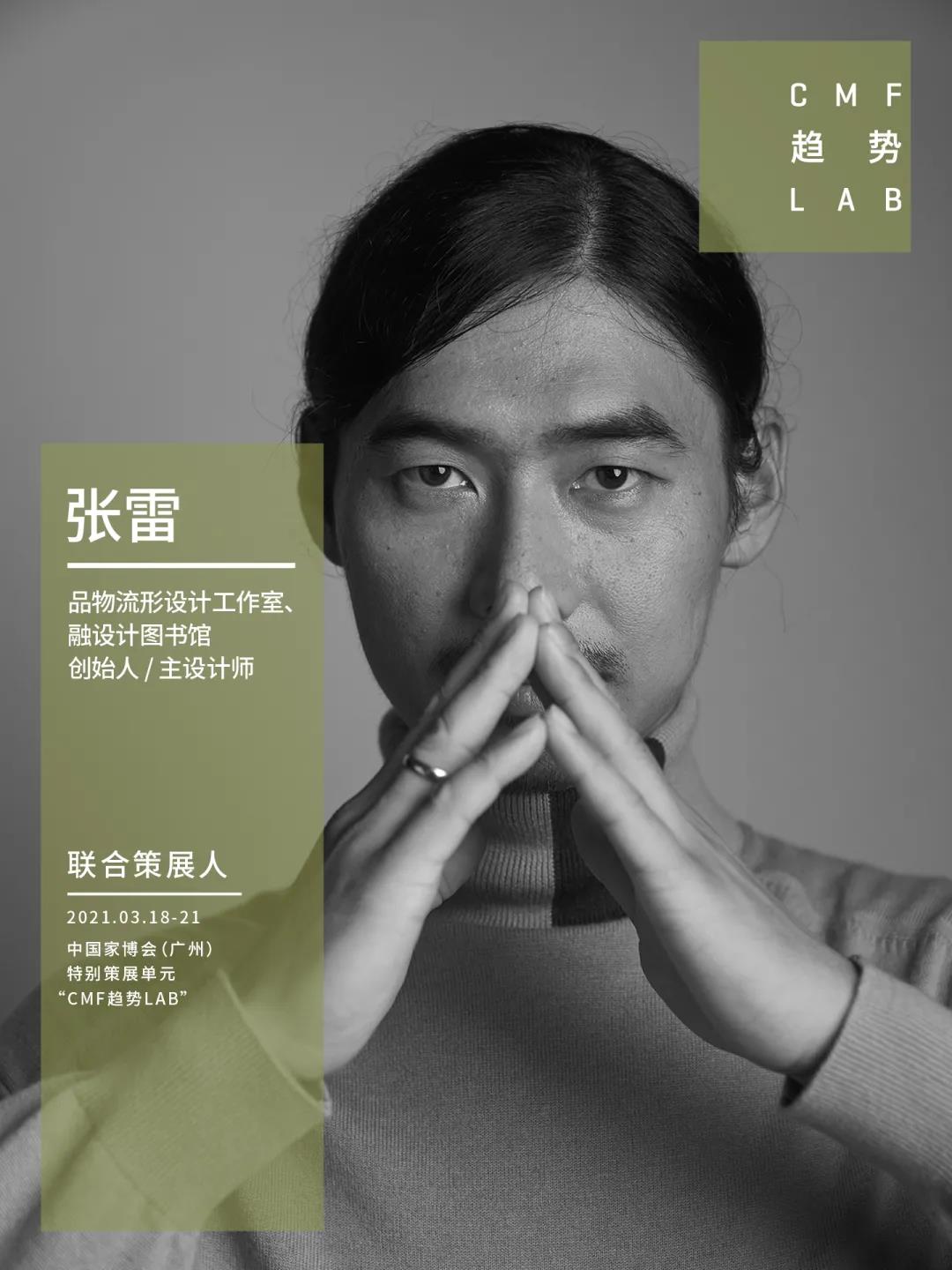

张雷和杨明洁相识多年,他们对材料和工艺探索有着某种相似的执着。当张雷在学汽车设计时,他就意识到,图纸画得再好,产品做得再精致,只要离开本地文化的滋养,设计也仿佛缺了最关键的零件。

于是他回到国内,创办了融设计图书馆,自此展开了一项持续数十年的寻根计划。融设计图书馆为非盈利组织,承载众多中国传统手工艺材料

在过去10年内,张雷就算顶着各方压力,也一直抱持着发自本心的微笑,因为他深知「寻根计划」并非仅仅着眼于当下,更重要的是于未来的意义。

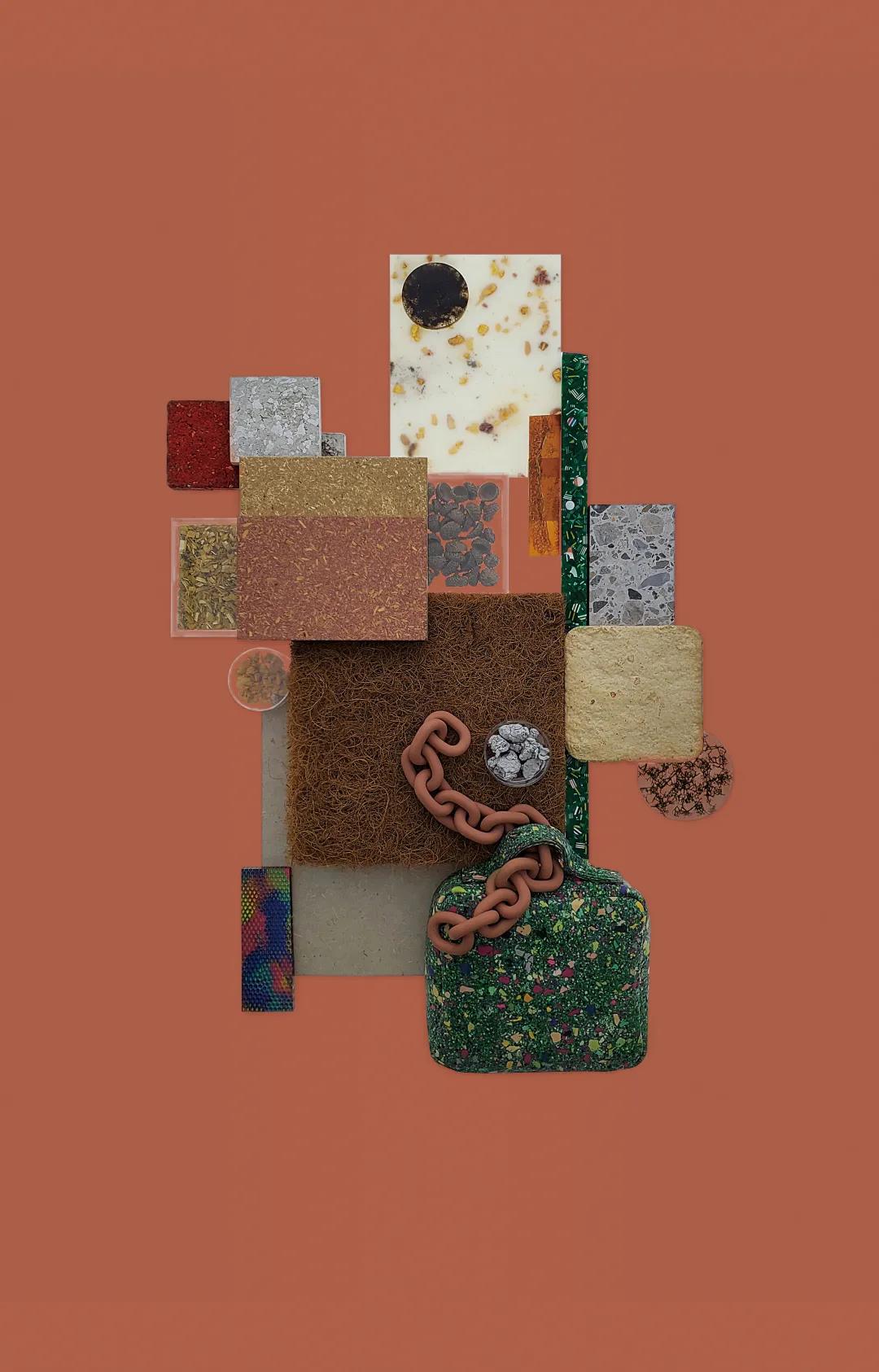

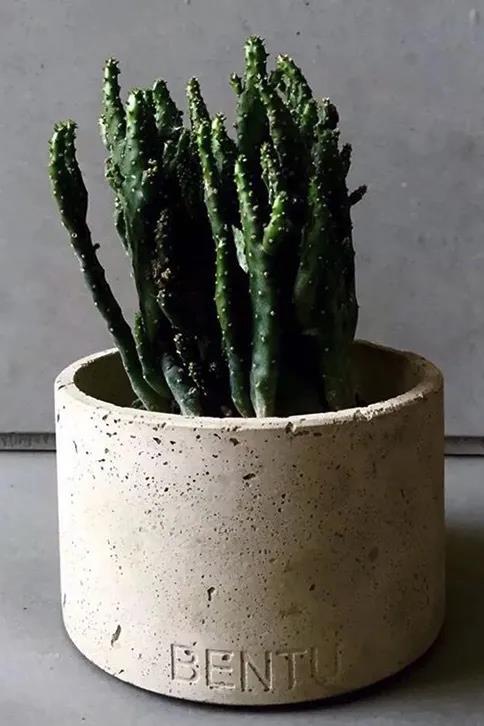

就这样,他和伙伴们走访了全国31个省份,对漆艺、陶瓷、琉璃、纺织品、金属、纸质、竹木、建筑材料、自然物和混合物等10大类别进行深入研究,覆盖了中国几乎所有的手工艺形态。在此基础上,他们每年还会选定一个主题,通过解构的方式,整理出该项工艺的思维导图脉络。这些在许多人眼中并不会快速变现的工作,却成了张雷团队雷打不动的长线工作,更做得坚定且欢愉。我国建筑垃圾的产量占城市垃圾总量的30%-40%,于是许刚以建筑垃圾为「再造」的开端,利用建筑废料循环再生,实现日常设计

将种子酿成「香禾糯百香果酒」并放在线上售卖,做「农造」是因为许刚想深入源头,探寻农耕文明未被开发的温度

许刚的农造系列,以来自高原上的牛粪为开端,将无污染、可降解的高原牛粪批量再生成家具,是一次降低能耗,节省资源的极致尝试

十年前许刚带着本土创造在很多不解和质疑声中开始了可持续研究。刚开始,他们自己都不清楚该怎样接近目标,故而经历了极其艰辛的漫长研究。在构想、打样、测试到配方成熟等多个过程后,他们才实现了从材料到产品的真正转化。成百上千次的实验和改良,最终才得到可以面向市场的产品。这一路摸爬滚打,许刚从未放弃过对于可持续的忠诚,他带着自己的团队,既关注城市废弃物,也深入到乡村地区研究在地文化:在广东佛山和潮州研究传统制陶业的的节能降耗、在海南岛研究火山岩、在四川研究竹编工艺、在荥经研究砂锅烧制工艺等等。十年、二十年、四十年。如果执着可以量化,那么用两位数的时间去证实自己的理念,将会是偏执狂赋予自己的勋章。杨明洁、张雷、许刚和黄晓靖虽然性格相差极大,但他们同样是背负着理想国的设计师,十年如一日与自己搏斗的偏执狂。这四个策展人,他们并不盲从于眼下的设计潮流,而是愿意把眼光放得更长远,试图去做出一些在底层逻辑具备创新性的东西,并深信这些行为在未来会爆发出行业价值。